「オープンカラー」とは、開襟衿のことです。

前身頃の一番上が折り返って、衿の一部になっています。

作図が難しいと感じる方が多いかと思いますので、

一つずつステップを確認しながら、かき方順序をまとめていきたいと思います。

※作図中に出てくる寸法は、今回の場合の数値です。

また作図も、今回のもの以外にも、いろいろな表現があります。

必ずこうでないといけないというものではありませんので、あくまでも一例としてご覧ください。

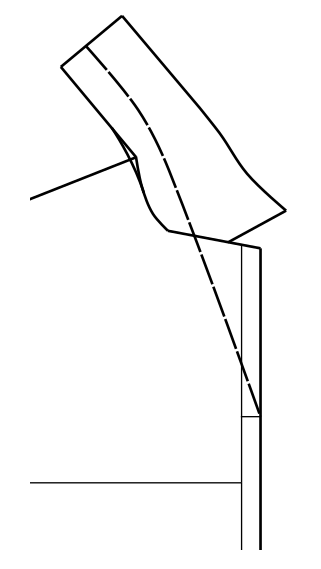

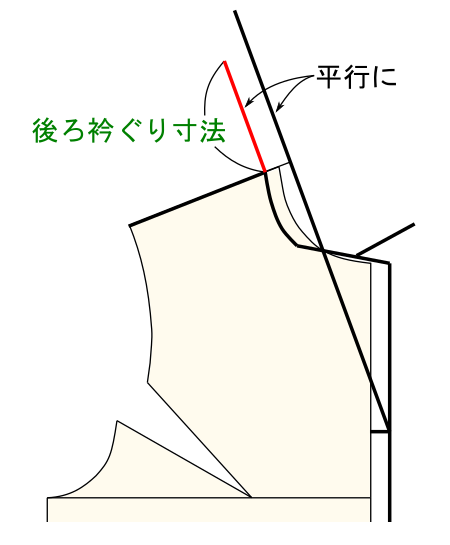

後ろ衿ぐりの確認

衿は前身頃から続けて書いていくのですが、

その前に、後ろ身頃の衿ぐり寸法を確認する必要があります。

今回は、下のような作図になっているとして(薄い黄色で塗られているのは原型です)

みどり色で示した、後ろ衿ぐり寸法をはかっておきましょう。

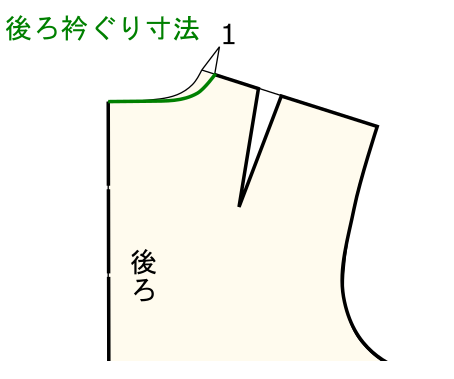

返り線、身頃の衿ぐり

後ろ身頃に合わせて、サイドネックは原型から1cm入ったところに印をつけておきます。

ここが身頃のサイドネックです。

前中心はボタンをつける想定なので、前中心から1.5cm持ち出しておきます。

原型のフロントネックと同じ高さまでひいておきます。

また、衿が返る点として、バストラインから5cm上に線を入れておきましょう。

ここが返り止まりになります。

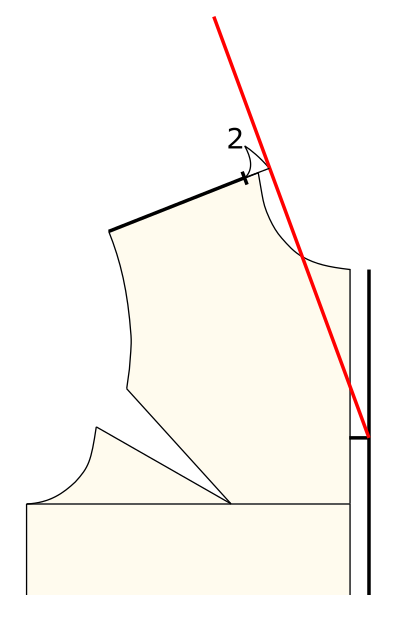

身頃のサイドネックから、2cm内側に入ったところと返り止まりを結びます。

線は突き抜けて、長めに引いておきましょう。この線が返り線になります。

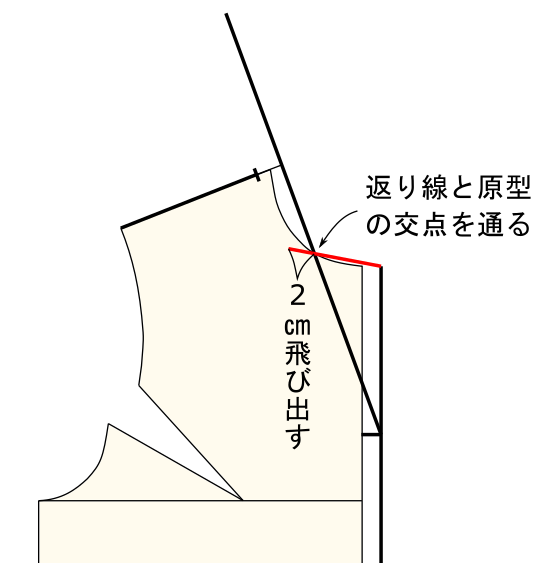

1.5cm持ち出した線の上端と、返り線と原型のネックラインとの交点を通る線をひきます。

交点から2cm飛び出すように引きます。

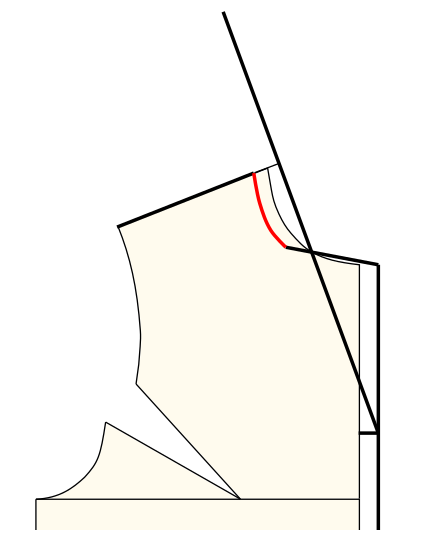

身頃の衿ぐりの線を下のようにかきましょう。

原型のネックラインを参考にして同じようなカーブでかくと良いと思います。

衿

次に衿の部分をかいていきましょう。

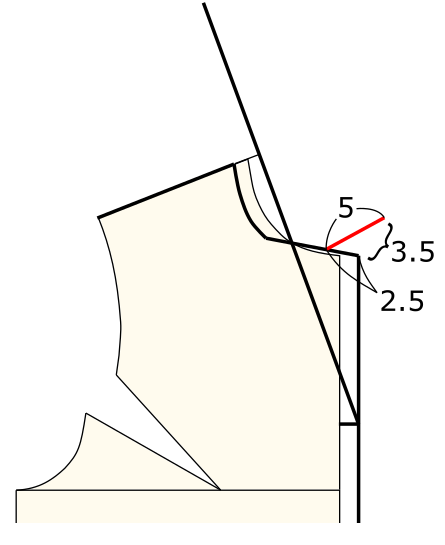

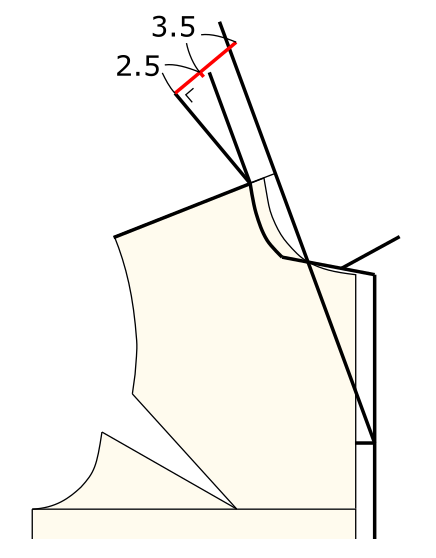

身頃の上端から2.5cm内側に入ったところを衿付け止まりとして、

空間が3.5cmあくように、衿付け止まりから5cmの長さで線を引いておきます。

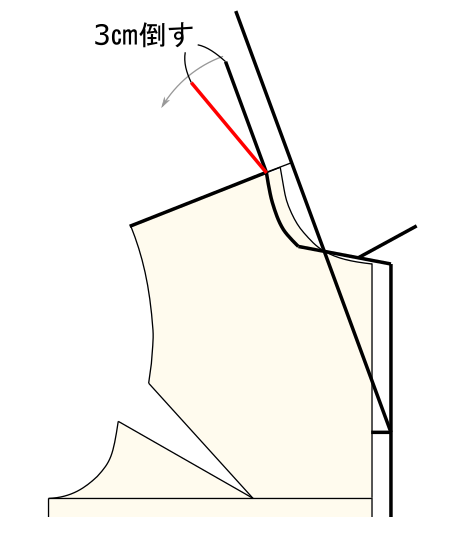

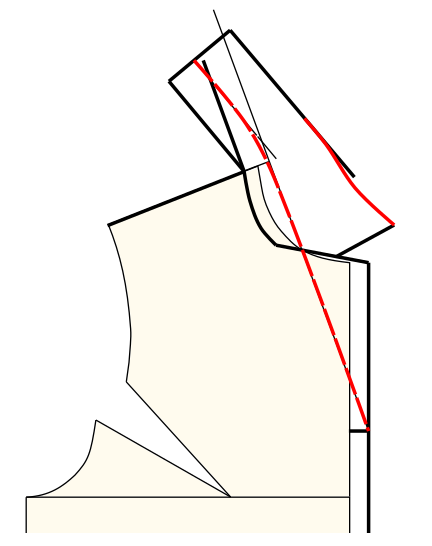

次に、身頃のサイドネックから、返り線と平行になるように、後ろ衿ぐり寸法の長さの線をひきます。

後ろ衿ぐり寸法の線を、下のように3cm倒します。

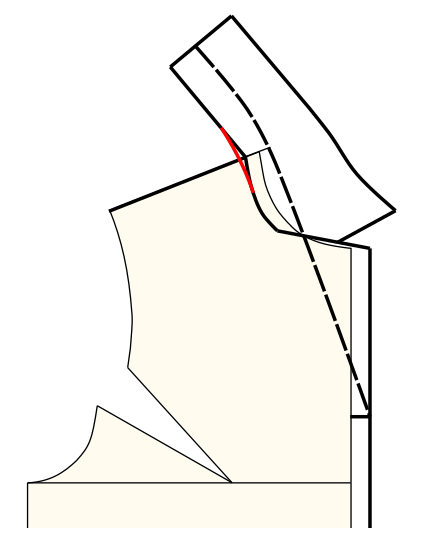

倒した線と直角になるように線をひきます。

2.5cmのところで印をつけて、さらに3.5cmの長さを続けます。

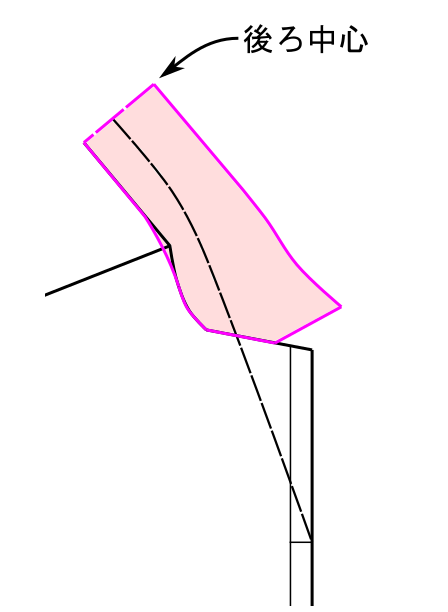

これが衿の後ろ中心になります。

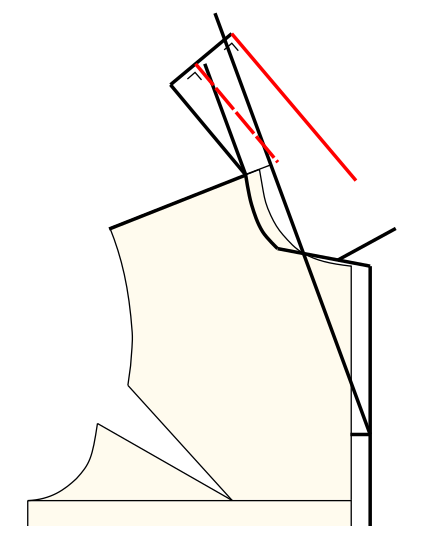

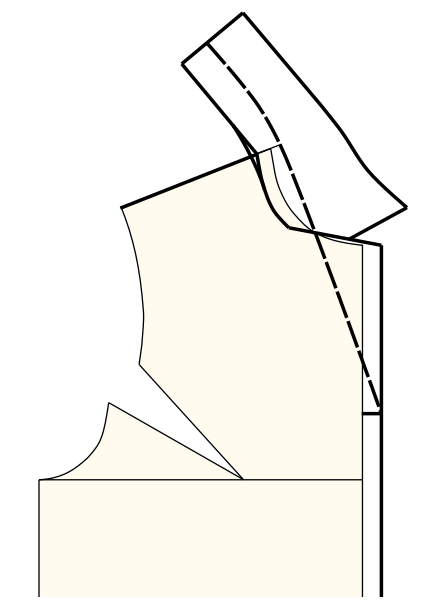

後ろ中心の線と直角に線をひきます。

長さは、まずは適当で良いので、下の図のような感じにしておきます。

衿先と返り線を下のようにつなげましょう。

衿のサイドネックが角になっていますので、下のように訂正します。

完成後の確認

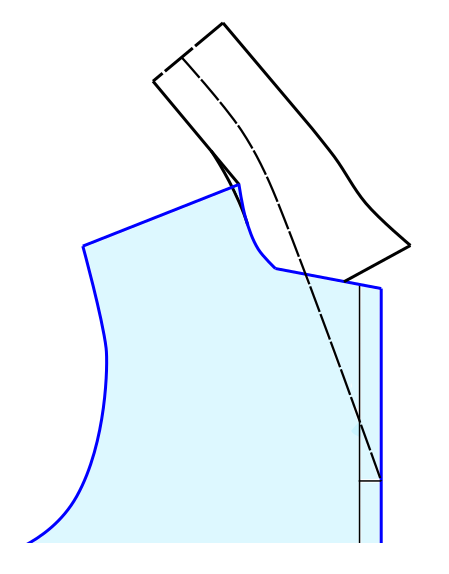

下のようにかけた作図の、

衿の作図は、下の図のピンクの部分です。

身頃は、下の図の青いところです。

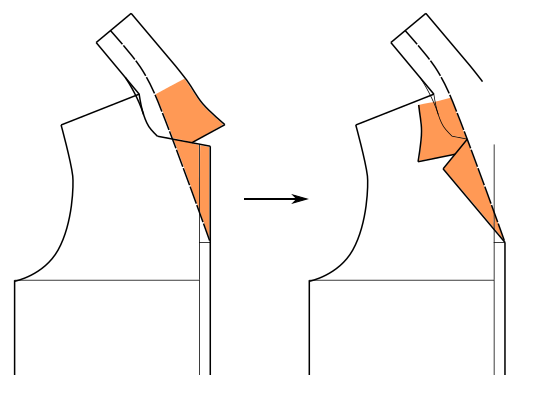

これがどんな衿になるのか、イメージをつかみたい方は、

下の図のように、肩線の近くより前側を、返り線に対して反転してみると良いです。

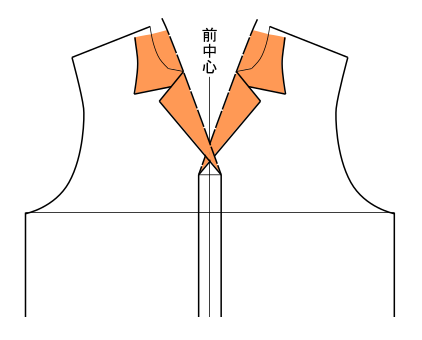

さらに全体を反転させて、前中心の線を重ねると、実際に服になった時の様子がつかみやすくなります。

今回の作図は、おおよそ、下の図のような衿になるといえます。

まとめ

オープンカラーは、首回りがラクなので、特に暑い季節の服に見かけることが多いですね。

この作図に至るのに、どのように考えていくのか、

または、実際にこの作図で服を縫う場合、どう縫えば良いのか、

などについても、今後、まとめてみたいと思っています。

考え方や理論などはとりあえずおいておいて、まずは基本のかき方の流れを覚えてしまうと良いと思います。

ぜひ参考にしてみてください!